Какие минеральные микроудобрения ускоряют созревание плодов: схемы и практика

- Введение

- Основные причины замедленного созревания плодов

- Микроэлементы, влияющие на созревание плодов

- Комплексные микроудобрения и их преимущества

- Схемы внесения микроэлементов: внекорневые и корневые подкормки

- Примеры удобрений из каталога «Агрополипром» и рекомендации по применению

- Частые ошибки при подкормке микроэлементами

- Ответы на популярные вопросы (FAQ)

- Заключение

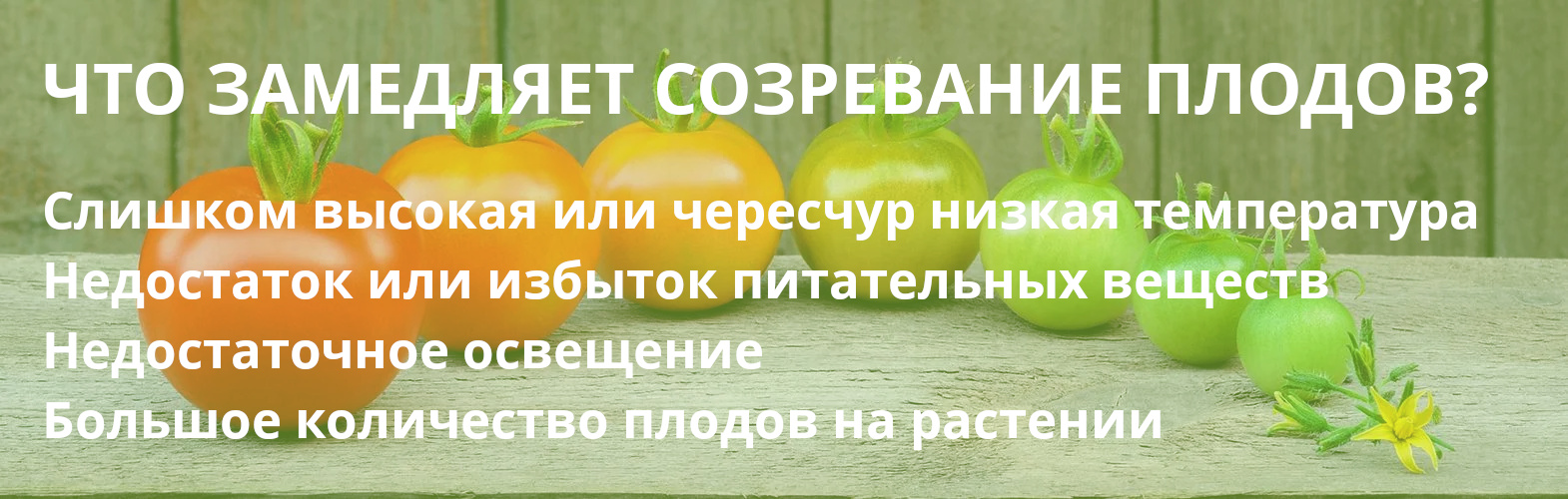

Минеральные микроудобрения – мощный инструмент, позволяющий опытным аграриям ускорить созревание плодов и повысить их качество без ущерба для урожайности. Зрелость плодов определяется не только генетикой сорта и погодой, но и сбалансированным питанием растений. Помимо основных элементов (азот, фосфор, калий), огромное значение имеют микроэлементы: бор, цинк, марганец, молибден, железо, сера и др. Эти компоненты требуются в малых дозах, однако их дефицит способен значительно затормозить развитие растений и отсрочить плодоношение В данной статье мы рассмотрим основные причины замедленного созревания плодов, разберём роль ключевых микроэлементов в этом процессе, приведём схемы эффективного применения микроудобрений (внекорневые опрыскивания, корневые подкормки, совместимость, дозировки) и поделимся практическими советами. Также будут приведены примеры конкретных удобрений из каталога «Агрополипром» – с рекомендациями как и когда их применять на различных культурах. В заключение – разбор типичных ошибок при внесении микроэлементов и ответы на популярные вопросы аграриев. Тон статьи – профессиональный и практичный: без упрощений, но с упором на реальные агротехнические приёмы, позволяющие ускорить созревание плодов и улучшить качество урожая.

Основные причины замедленного созревания плодов

Прежде чем перейти к микроудобрениям, важно понять, почему плоды могут созревать медленно или неравномерно. Существует ряд распространённых причин задержки созревания:

- Экстремальные температуры. Погодные условия сильно влияют на скорость созревания. Например, при температуре выше +29 °C у томатов прекращается выработка ликопина – пигмента, отвечающего за покраснение плодов, из-за чего краснение замедляется или останавливается Сильная жара или холод способны надолго «законсервировать» плоды в зелёном состоянии. Оптимум для большинства культур – умеренное тепло (примерно +20…25 °C), тогда как при длительной жаре или прохладе процесс созревания затормаживается

- Избыток азота и дисбаланс питания. Перекармливание растений азотными удобрениями в ущерб другим элементам – частая ошибка. Излишек азота стимулирует бурный рост листьев и побегов, но тормозит формирование и налив плодов Цветки могут опадать, а завязавшиеся плоды долго остаются мелкими и зелёными Для перехода к плодоношению нужны фосфор и калий – эти элементы отвечают за цветение и созревание урожая Если же соотношение питательных веществ смещено (например, много азота при нехватке калия), созревание затягивается. Конкретный пример – томаты при избытке азота наращивают ботву в ущерб плодам, которые поздно спеют или не успевают покраснеть к концу сезона. Также нехватка калия известна как причина бледных, медленно созревающих плодов: калий участвует в синтезе красных пигментов и накоплении сахаров. На фоне калийного голодания у томатов возникает эффект «жёлтых плечиков» – верхушки плодов остаются жёлто-зелёными из-за дисбаланса Mg и Высокий уровень магния при дефиците калия может вызвать неравномерное созревание, поэтому для устранения проблемы необходимо ликвидировать минеральный дисбаланс

- Переувлажнение или засуха. Как ни парадоксально, избыточный полив в период налива плодов тоже замедляет их созревание и ухудшает вкусовые качества Переувлажнение снижает аэрацию корней и может привести к разбуханию плодов без должного накопления сахаров, поэтому они дольше остаются «водянистыми» и незрелыми. С другой стороны, сильная засуха останавливает рост и налив: цветки осыпаются, плоды не набирают массу Требуется баланс влажности – поддерживать умеренно влажную почву, избегая как заболачивания, так и увядания растений. В конце сезона контролируемое ограничение полива (лёгкое подвядание листвы) иногда применяют как приём для ускорения дозревания плодов на корню, но это нужно делать аккуратно, чтобы не спровоцировать стресс и остановку плодоношения полностью.

- Неподходящий сорт или затяжной рост. Задержка созревания может быть связана и с генетическими особенностями сорта. Если в регионе с коротким летом высажены позднеспелые культуры, то даже при достаточном питании их плоды могут не успеть полностью созреть. Каждый сорт имеет свой биологический срок созревания, и поздние гибриды в неблагоприятных условиях могут «зависать» в технической спелости. Например, крупноплодные томаты на севере часто не успевают покраснеть на кусте. Частичное решение – высадка скороспелых сортов либо приёмы ускорения (прищипка верхушек за месяц до конца сезона, удаление поздних цветков), которые перенаправляют ресурсы растения на налив уже имеющихся плодов Однако агротехнические приёмы не способны полностью компенсировать влияние генетики и климата.

- Болезни, вредители и состояние листового аппарата. Поражение растений болезнями или насекомыми может косвенно приводить к задержке плодоношения. Если патоген разрушает листья (например, сильная пятнистость, фитофтора), растение теряет «фабрику фотосинтеза», и плоды медленно дозревают из-за нехватки питательных веществ. Кроме того, некоторые вирусы и фитоплазмы непосредственно нарушают гормональный баланс, вызывая бессемянность или уродливость плодов, которые не могут нормально созреть. Вредители (тля, клещи) высасывают соки и ослабляют кусты, что также оттягивает сроки созревания. Задача агрария – своевременно защищать посадки, чтобы растения были здоровыми и способными полноценно плодоносить.

- Дефицит микроэлементов. Отдельно следует выделить недостаток микроэлементного питания как скрытую, но очень распространённую причину затяжного развития плодов. Даже при нормальном азотно-фосфорно-калийном фоне нехватка бора, цинка, марганца, железа, серы и других микроэлементов может привести к нарушениям обмена веществ, снижению синтеза гормонов созревания и ферментов, отвечающих за накопление сахаров и окраску плодов. В результате овощи и фрукты дольше остаются недозрелыми либо набирают неполноценную окраску. Например, бор необходим для транспорта сахаров из листьев в плоды – при его дефиците углеводы накапливаются в листьях, а фрукты голодают и не достигают нужной спелости Марганец активирует ферменты вкусообразования – при его недостатке плоды получаются менее сладкими и созревают медленнее Цинк участвует в синтезе фитогормонов и также ускоряет созревание урожая, улучшая размер и качество плодов О влиянии конкретных микроэлементов мы подробно поговорим в следующем разделе.

Таким образом, задержка созревания – многофакторная проблема. Опытный аграрий анализирует все возможные причины: от температурного режима и агротехники до обеспеченности растения элементами питания. Оптимизация микроэлементного питания – один из наиболее действенных способов предотвратить “застревание” плодов в незрелой фазе (при условии, что другие факторы, вроде полива и защиты, находятся под контролем). Рассмотрим, какие микроэлементы наиболее сильно влияют на процесс созревания и каким образом.

Микроэлементы, влияющие на созревание плодов

Каждый микроэлемент выполняет в растении уникальную функцию, и многие из них прямо или косвенно влияют на темпы созревания плодов, накопление в них сахаров, окрашивание и вкусовые качества. Ниже перечислены ключевые микроэлементы – бор, цинк, марганец, молибден, железо, сера, а также некоторые другие – с описанием их роли и указанием, для каких культур они наиболее значимы.

Бор (B)

Бор – один из главных микроэлементов для плодоношения. Он необходим растениям от фазы цветения до полного налива плодов. Основные функции бора:

- Опыление и завязь. Бор улучшает образование пыльцы и прорастание пыльцевых трубок, повышая процент оплодотворённых цветков Если бора не хватает, часть цветов остаётся бесплодными, завязь осыпается – плодовая нагрузка снижается и созревание затягивается. Внесение борных подкормок в фазе бутонизации («розовый бутон») у плодовых культур обеспечивает более дружное опыление и высокий выход завязи

- Транспорт сахаров и питание плодов. Бор участвует в синтезе сахарозы и перераспределении углеводов от листьев к плодам Проще говоря, при достатке бора сахар, произведённый в листьях, быстрее поступает в плоды, ускоряя их налив и накопление сладости. Этот микроэлемент прямо повышает скорость перемещения ассимилятов к точкам роста и плодам В условиях борного голодания часто наблюдается картина, когда листья богаты сахаром, а плоды мелкие и несладкие.

- Синтез клеточных стенок и рост плода. Бор вместе с кальцием участвует в формировании прочных клеточных стенок Он необходим для деления клеток в завязи, что определяет размер плода. Дефицит B приводит к остановке роста кончиков побегов и точек роста плодов – это проявляется уродливой формой плодов с внутренней пробковатостью Например, у свёклы при борном голодании развивается сухая гниль сердцевины, у яблок – бурое сердечко (внутреннее потемнение мякоти). Такие плоды созревают неравномерно и зачастую опадают преждевременно.

- Усвоение кальция. Бор улучшает поглощение и транспорт кальция внутри растения Это важно для профилактики таких физиологических болезней плодов, как вершинная гниль томатов или горькая ямчатость яблок – они связаны с недостатком кальция. Совместное применение Ca и B – распространённый приём в садоводстве для улучшения хранения плодов. Борные подкормки обеспечивают баланс с кальцием и тем самым способствуют здоровому созреванию плодов без дефектов

Культуры, отзывчивые на бор: сахарная свёкла, подсолнечник, рапс, виноград, плоды (яблоня, груша), капуста, томаты и др. Эти растения особенно чувствительны к борному голоданию В свёкле и подсолнечнике бор отвечает за налив корнеплода и семян соответственно; в винограде улучшает сахаристость ягод; в томатах – количество завязей. Практика показывает, что внекорневое опрыскивание борной кислотой может ускорить созревание плодов и повысить их сахаристость. К примеру, обработка томатов бором повышает урожайность на 20–30% и ускоряет покраснение помидоров, одновременно улучшая вкус Однако важно не превышать дозы: избыток бора токсичен и может обжечь листья и завязи (на томатах это проявляется как пожелтение и опадение листьев при передозировке) Рекомендуемые концентрации борных опрыскиваний невысоки (обычно 0,05–0,1% растворы борной кислоты). Для профилактики дефицита бор в поле часто используют сложные удобрения с бором, например кальциевую селитру с бором (см. раздел про удобрения).

Механизм ускорения созревания: за счёт бора растение формирует больше семян и фруктов с самого начала, и плоды получают усиленное питание сахара́ми. В результате они достигают спелости быстрее и дружнее, чем при борном голодании. Кроме того, бор косвенно повышает синтез фитогормонов, в том числе этилена, который отвечает за дозревание плодов. Достаточное борное питание часто приводит к более однородной и полной окраске плодов при созревании и повышенному содержанию в них сахарозы и сухих веществ.

Цинк (Zn)

Цинк – важнейший микроэлемент для роста и плодоношения, хотя часто о нём вспоминают меньше, чем о боре. Между тем, цинк напрямую влияет на скорость созревания урожая и качество плодов. Вот основные его функции:

- Синтез гормонов роста и созревания. Цинк участвует в образовании индолилуксусной кислоты (ауксина) и других фитогормонов. Нормальный уровень цинка обеспечивает сбалансированный гормональный фон: растения лучше переходят от стадии роста к стадии цветения и плодоношения. Дефицит цинка часто проявляется розеточностью – укороченными междоузлиями и мелкими листьями Такие кусты отстают в развитии и позже вступают в плодоношение. При достатке Zn ростовые процессы идут правильно, и сроки созревания ближе к оптимальным.

- Фотосинтез и обеспечение энергией. Цинк способствует образованию хлорофилла и повышает способность клеток удерживать воду Он тем самым поддерживает активный фотосинтез даже в условиях некоторого стресса (засуха, жара). Хорошо работающие листья – залог того, что плоды получат достаточно продуктов фотосинтеза для быстрого налива. Кроме того, Zn входит в состав ферментов дыхания, которые обеспечивают плоды энергией для созревания.

- Ускорение созревания плодов. Практические наблюдения и опыты показывают, что цинк ускоряет созревание урожая и улучшает размер и качество плодов В энциклопедии удобрений отмечено, что цинковые подкормки способны приблизить сроки съёмной спелости и повысить товарность плодов Это связано и с гормональным воздействием, и с влиянием цинка на синтез крахмала и сахаров. Например, в плодовых садах при выявленном цинковом голодании (розеточность листьев у яблони – «мелколистность») обработка цинк-содержащими препаратами приводит к лучшему наливу яблок и более равномерной их окраске к моменту уборки.

- Устойчивость к погодным стрессам во время плодоношения. Цинк повышает стрессоустойчивость растений – в частности, жаро- и засухоустойчивость плодоовощных культур Плоды часто не дозревают вовремя, если растение испытывает стресс. Цинковые подкормки (особенно в хелатной форме) помогают растению переносить неблагоприятные условия (засуху в период созревания или похолодание) без резкой задержки в развитии плодов

К каким культурам важен цинк: садовые деревья (яблоня, цитрусовые – у них цинк отвечает за образование завязи и размер плодов), виноград, кукуруза и зерновые (для наполнения зерна), хлопчатник, бобовые, томаты, перец. В овощеводстве заметна роль Zn для томатов и перцев: цинковые внекорневые подкормки в фазу налива плодов ускоряют их окрашивание и повышают содержание витаминов. Согласно агрономическим рекомендациям, применение сульфата цинка способно сократить сроки созревания плодов и повысить содержание сахаров и витаминов Есть данные, что на фоне цинковых подкормок плоды на 5–7 дней раньше достигают спелости, а вкус их улучшается (более высокий процент сухих веществ, сахаров)

Признаки дефицита цинка: межжилковый хлороз молодых листьев (крапчатость с бурыми пятнышками), сморщенные или узкие листья, розеточная карликовость побегов При таком состоянии растению явно не хватает цинка для нормального плодоношения, и без подкормки созревание плодов сильно задерживается или плоды остаются мелкими. Не менее вреден и избыток Zn – он вызывает хлороз и угнетение, поэтому важно соблюдать дозировки

Марганец (Mn)

Марганец – «незаметный» микроэлемент, который, однако, задействован во множестве биохимических процессов, влияющих на урожай. Его часто называют катализатором ферментативных реакций. В контексте созревания плодов роль марганца проявляется следующим образом:

- Активатор ферментов и фотосинтеза. Марганец необходим для работы более 35 различных ферментов в растении В частности, он участвует в синтезе аскорбиновой кислоты (витамина C), каротиноидов и других соединений, которые накапливаются в плодах при созревании Он также входит в состав компонентов фотосинтетического аппарата – без марганца нарушается образование хлорофилла и выделение кислорода, что замедляет рост и налив плодов

- Повышение содержания сахаров и отток их из листьев. Марганец способствует увеличению содержания растворимых сахаров в тканях и их оттоку из листьев к плодам То есть при хорошем обеспечении Mn лист производит больше глюкозы и фруктозы и эффективнее транспортирует их в развивающиеся плоды. Это прямо сказывается на скорости созревания: плоды быстрее достигают оптимального накопления сахара и переходят в фазу спелости. Кроме того, отмечено, что марганец делает вкус плодов более насыщенным и сладким – видимо, за счёт увеличения доли сахаристых веществ и, возможно, синтеза ароматических соединений.

- Ускорение общего развития и семенеобразования. Марганец положительно влияет на рост растений и созревание семян Например, у зерновых без марганца зерно наливается хуже, срок созревания колоса растягивается. У плодовых культур отмечено, что марганцевое голодание ослабляет листву и приводит к её раннему опадению, из-за чего плоды могут не набрать должную массу и остаться незрелыми. Добавки марганца (через почву или по листу) ускоряют созревание семян и плодов, особенно у культур, семена которых богаты маслами (подсолнечник, соя) – здесь марганец участвует в синтезе жирных кислот. Ускоряя созревание семян, растение в целом раньше завершает цикл развития.

- Влияние на устойчивость и косвенно на созревание. Достаток марганца повышает иммунитет растений, устойчивость к грибным заболеваниям и неблагоприятной среде Здоровое растение, не угнетённое хлорозом, естественно, лучше плодоносит. Кроме того, марганец уменьшает накопление нитратов (переводит их в белок) Это важно, так как избыток нитратов при недостатке марганца может задерживать созревание плодов (они остаются «водянистыми» и поздно окрашиваются).

Культуры, требовательные к марганцу: зерновые (овёс, пшеница – для полноценного налива зерна), технические (свёкла, картофель – марганец улучшает накопление крахмала и сахара), овощи (капуста, горох), плодовые деревья. На дерново-подзолистых почвах России прибавки урожая от марганцевых удобрений отмечены на многих культурах. В садоводстве внекорневые опрыскивания марганцем по листу применяют для повышения качества плодов и предотвращения хлорозов. Например, хелат марганца вносится на яблонях и цитрусовых, если наблюдается межжилковый хлороз и задержка созревания плодов – после обработки листья зеленеют, а плоды начинают интенсивнее наливаться. Марганец особенно эффективен в условиях достаточного освещения и при хорошем фосфорном питании (так как участвует в усвоении P).

Признаки дефицита Mn: точечный хлороз молодых листьев (мелкие жёлтые пятнышки между жилками), которые затем буреют; слабое развитие корней; у плодовых – редкая крона, ранний листопад, отмирание верхушек веток Низкие температуры и переувлажнение усиливают марганцевое голодание При появлении этих симптомов задержка созревания практически гарантирована, пока не восполнить дефицит марганца.

Молибден (Mo)

Молибден – микроэлемент, связанный прежде всего с азотным обменом. Его влияние на созревание плодов носит опосредованный характер, но весьма важное. Основные роли молибдена:

- Участие в усвоении азота. Молибден активирует фермент нитратредуктазу, который превращает нитраты в аммиак внутри растений Без молибдена нитраты накапливаются в тканях, а синтез аминокислот и белков затруднён. В результате при молибденовом голодании растения страдают от «ложного азотного дефицита»: вроде бы азота много (в форме нитратов), но он не усваивается в полной мере. Это ведёт к замедлению роста и позже – к проблемам с плодоношением. Плоды могут завязываться плохо, созревать дольше из-за слабого накопления белков и других азотсодержащих соединений (например, созревание бобов затягивается, если у растения не хватало Mo для фиксации азота симбиозом) Таким образом, молибден косвенно ускоряет созревание, обеспечивая эффективное питание азотом, особенно важное в начале формирования плодов.

- Синтез витаминов и качество урожая. Молибден стимулирует выработку каротина и витамина Эти вещества формируются преимущественно во время созревания плодов (каротиноиды придают желто-оранжевую окраску, а витамин C влияет на вкус и пользу плодов). Если молибдена не хватает, содержание витаминов в плодах снижается, они созревают бледными и менее питательными. Например, у томатов при молибденовом голодании может снижаться интенсивность красного окраса, так как синтез ликопина (каротиноид) косвенно зависит от обеспеченности молибденом. Конечно, молибден – не красящий пигмент, но его наличие позволяет растению синтезировать больше высокомолекулярных соединений, необходимых для полноценного созревания. Проще говоря, Mo влияет на качество созревших плодов – их витаминный состав, вкусовые качества. С этой точки зрения, молибденовые подкормки полезны, чтобы плоды дозревали не только вовремя, но и были питательными и хорошо хранились (витамин C, например, является антиоксидантом, продлевающим лежкость урожая).

- Фиксация азота у бобовых. Для бобовых культур (соевых, гороха, фасоли) молибден – критически важен, поскольку без него клубеньковые бактерии плохо фиксируют азот из воздуха. Хотя это частный случай, но он показывает, насколько Mo важен в конце вегетации: максимальное накопление Mo происходит в семенах к концу сезона. Если мы выращиваем, скажем, сою, и не дали молибден – бобы будут мелкими, созреют неравномерно (часть останется щуплыми). Обработка семян молибдатом аммония перед посевом – стандартная рекомендация для бобовых, чтобы ускорить их развитие и обеспечить дружное созревание урожая.

Признаки дефицита Mo: на многих растениях сначала появляется бледно-зелёная пятнистость между жилок, похожая на азотное голодание. У капусты – скручивание листьев и недоразвитие кочана (известный симптом «whiptail» – хлыстообразные листья цветной капусты), у томатов – «нитевидность» листьев (скручивание и вытягивание, особенно верхушечных). Плоды в таких условиях могут вообще не завязаться (если, например, капуста не образовала головки) или быть сильно задержаны в развитии. При подозрении на молибденовое голодание важно провести листовую подкормку 0,01–0,05% раствором молибдатов до середины лета – тогда к фазе созревания культура успеет наверстать.

Культуры, требовательные к Mo: помимо бобовых – крестоцветные (капуста, рапс), корнеплоды (свёкла), салат, шпинат, цитрусовые. В Центрально-Чернозёмной зоне России применение молибдена повышало зимостойкость озимой пшеницы и содержание сахаров в ее тканях поздней осенью, что говорит о влиянии на физиологическую зрелость растения. В целом, молибден – интересный микроэлемент: нужен в мельчайших количествах, но без него цикла созревания семян может вообще не завершиться (например, без бора семена не сформируются, а без молибдена они не дозреют физиологически).

Железо (Fe)

Железо – незаменимый элемент для процессов дыхания и фотосинтеза, поэтому его влияние на созревание носит более общий характер: железо обеспечивает энергию и «зеленый аппарат» растения до самого сбора урожая. Рассмотрим его роль подробнее:

- Синтез хлорофилла и питание плодов. Железо участвует в образовании хлорофилла – пигмента, за счёт которого листья поглощают энергию света При нехватке Fe развивается межжилковый хлороз: молодые листья желтеют с зелёными жилками, фотосинтез падает Это прямо отражается на наливе плодов – растение элементарно не может произвести достаточную массу органических веществ. В итоге плоды мелкие, созревают медленно, иногда опадают недоразвитыми. Поэтому для нормального созревания очень важно не допустить железного голодания, особенно у культур, растущих на карбонатных (известковых) почвах, где Fe недоступно. Внесение хелата железа – лучшее решение для восстановления фотосинтеза: уже через несколько дней после опрыскивания хлороз отступает, листья зеленеют, и процесс налива плодов возобновляется.

- Дыхание и обмен энергии. Железо входит в состав множества ферментов дыхательной цепи (цитохромы, ферредоксин и др.) По сути, без железа клетки не могут полноценно вырабатывать АТФ – энергетическую «валюту» жизни растений. Созревание плодов – энергоёмкий процесс (идёт активный синтез сахаров, кислот, пигментов), поэтому при недостатке железа он затягивается. Зерно в колосе, плод в саду – если растению не хватает энергии, их развитие замедляется. Таким образом, обеспечить растения железом – значит дать им «дыхание» для созревания урожая. В опытах с плодовыми культурами замечено, что внекорневые подкормки железом в фазу цветения и плодообразования ускоряют созревание и улучшают окраску плодов Например, у томатов и перцев обработка хелатом железа в начале налива плодов способствует более быстрому покраснению помидоров и равномерному окрашиванию перцев Вероятно, это связано с тем, что железо необходимо для синтеза ферментов, задействованных в образовании красных пигментов (например, пероксидазы, участвующие в биосинтезе ликопина).

- Профилактика физиологических нарушений. Интересный аспект: баланс железа с другими элементами влияет на здоровье плодов. Например, отмечено, что дефицит железа может усугублять вершинную гниль плодов томата, поскольку Fe тесно взаимодействует с кальцием Поддержание баланса Fe/Ca в питании снижает риск этой проблемы. С другой стороны, избыток марганца может блокировать поступление железа и вызвать хлороз – это частый случай на кислых почвах с высокими дозами Mn. Поэтому нельзя рассматривать железо в отрыве: важно комплексное питание. В производстве имеются препараты, где железо сочетается с другими микроэлементами (например, комплексный порошок Carba Fe6 с железом EDDHA и набором вспомогательных микроэлементов для полноценного созревания плодов). Их применение особенно эффективно на почвах с высоким pH, где обычный сульфат железа не работает.

Культуры, чувствительные к недостатку Fe: виноград, персик, яблоня (железный хлороз – бич на известняковых почвах), цитрусовые, также соя, земляника, все овощи в теплицах (где почва искусственная). В защищённом грунте железо – один из самых часто добавляемых микроэлементов (в составе растворов гидропоники и подкормок), чтобы плоды нормально завязывались и росли. В полевых условиях железо обычно есть в почве в достатке, но становится недоступным при pH>7 и избытке извести. Тогда внекорневые подкормки хелатом железа – буквально спасение урожая. Признаки дефицита: межжилковый хлороз молодых верхних листьев, белёсые или желтоватые побеги, остановка роста Заметив такие симптомы, агрономы делают 2–3 опрыскивания по листу хелатом Fe (100–200 г/га каждый), и плоды в итоге успевают набрать вес и окраситься.

Вывод: железо – не ускоритель созревания в прямом смысле, но необходимое условие нормального дозревания плодов. Оно поддерживает работу «фабрики» фотосинтеза до конца сезона и помогает растениям оставаться продуктивными, пока плоды не достигнут спелости. Не зря агрономы говорят: «Без железа не будет хлорофилла, без хлорофилла – не будет ни роста, ни урожая». А без урожая, конечно, говорить о созревании плодов уже не приходится.

Сера (S)

Сера относится к второстепенным макроэлементам, но её часто упоминают вместе с микроэлементами из-за относительно невысоких требуемых доз и важности для качества урожая. Роль серы в ускорении созревания проявляется следующим образом:

- Состав белков и ферментов. Сера входит в состав двух важнейших аминокислот – цистеина и метионина, из которых строятся белки Также она необходима для синтеза коэнзимов и витаминов (биотин, тиамин). Процесс созревания плода сопровождается накоплением белков (особенно в семенах), ферментов созревания, формирования вкуса. Без достатка серы этот процесс замедляется, так как растение не может быстро синтезировать нужные белки. Например, у зерновых при серном голодании снижается содержание клейковины в зерне, и колос дозревает с задержкой. У масличных культур падает содержание масла Видимый признак – бледно-жёлтые цветки и затяжное цветение/созревание семян у рапса, подсолнечника.

- Регуляция азотного питания. Сера тесно взаимодействует с азотом. Известно, что при недостатке серы растение не может полноценно усваивать азот, даже если его много в почве Формируется дисбаланс N/S, из-за которого идет накопление нитратов и амидов, а синтез белка тормозится Это приводит к неполноценному созреванию плодов: высокое содержание нитратов мешает вовремя переключиться на фазу плодоношения. В томатах, например, избыток неусвоенного азота (при дефиците серы) может выражаться в том, что плоды «жируют» – растут большими, но долго остаются зелеными и водянистыми. Только после корректировки серой (или уменьшения азота) начинается их нормальное окрашивание. Исследования показывают, что дефицит S проявляется замедлением скорости созревания плодов и снижением качества (например, масличность подсолнечника падает)

- Синтез ароматических и вкусовых веществ. Сера необходима для образования ряда ароматических соединений, особенно в период созревания. У плодовых деревьев и винограда сера участвует в синтезе летучих ароматических веществ (терпеноидов, сульфидов) в фазе созревания Например, аромат лука, чеснока напрямую зависит от серосодержащих соединений. В фруктах аромат тоньше, но тоже частично формируется с участием S. Если серы мало, продукция может быть менее ароматной (классический пример – капуста, выращенная на почве бедной серой, будет не такой ароматной, так как без хлоридов и сульфатов не образуются нужные эфирные масла). Виноград при серном голодании хуже накапливает ароматические прекурсоры – это заметно на винных сортах. Таким образом, оптимальное серное питание способствует тому, что плоды созревают не только быстрее, но и с богатым вкусом и запахом.

- Устойчивость к болезням и хранению. Сера повышает устойчивость растений к грибковым болезням (она даже применяется как фунгицид против оидиума и др.) Здоровые плоды без поражений созревают правильно и хранятся лучше. Кроме того, органические формы серы (глутатион) участвуют в антиоксидантной системе клеток, что может замедлять перезревание и старение плодов на ветке. Практически это выражается в том, что плоды меньше склонны к растрескиванию и загниванию в конце созревания.

Признаки дефицита S: желтовато-зелёная «мраморность» молодых листьев, схожая с азотным голоданием, но проявляющаяся сначала на верхушке; угнетённый рост; бледные соцветия; задержка созревания семян и плодов Например, у рапса при нехватке серы цветение растягивается, стручки формируются неравномерно. У томатов/перца – куст долго остается светло-зелёным, плоды дозревают медленно. Если на участке отмечены такие симптомы, важно внести сульфат магния или аммония, либо специализированные серосодержащие удобрения (тиосульфат, сульфат калия). После устранения дефицита созревание обычно выравнивается.

Культуры, требовательные к сере: все крестоцветные (капуста, рапс – потребляют много серы на формирование горчичных масел), бобовые, зерновые (для белка зерна), лук, чеснок, подсолнечник. В садах – яблоня, виноград (серные обработки часто проводят и против болезней, одновременно обеспечивая питание серой).

Подводя итог по сере: это элемент, о котором нельзя забывать при планировании питания культур для ускорения созревания. Достаток серы помогает растению полностью реализовать потенциал созревания плодов: в срок, с максимальным содержанием масел, сахаров и ароматов. Не случайно симптомы серного дефицита включают «задержку созревания» – эта фраза прямо указывает, что без серы созревание замедляется.

Другие элементы и их сочетания

В контексте ускорения созревания стоит упомянуть также медь (Cu), кальций (Ca), магний (Mg) и даже такие редкие элементы, как йод (I).

- Медь: хотя напрямую скорость созревания Cu не увеличивает, она повышает устойчивость растений к болезням и участвует в синтезе лигнина, укрепляя ткани плодов. При дефиците меди часто наблюдается «пустоцвет» и плохое завязывание зерна у злаков, задержка колошения. У плодовых (цитрусов, персика) недостаток Cu может приводить к «жирующему» росту – побеги растут, а плодоношение слабое. Поэтому медь косвенно важна: она «настраивает» растение на репродуктивный режим и повышает иммунитет. В период созревания плодов медьсодержащие подкормки обычно не применяют (чтобы не подавлять рост плодов), но важно, чтобы дефицита Cu не было в начале сезона. Медные микроудобрения (например, сульфат меди или современные хелаты меди) чаще вносят в почву до посадки или опрыскивают молодые растения. В каталоге «Агрополипром» есть, к примеру, Cooper Salica Complex – жидкое удобрение с медным карбонатом, предназначенное для устранения дефицита Cu у плодово-ягодных и овощных культур. Его использование помогает избежать таких проблем, как «пустые колосья» у зерновых или усыхание побегов у плодовых, что в конечном итоге позволяет урожаю созреть в штатные сроки.

- Кальций: не является микроэлементом, однако стоит кратко отметить его роль. Кальций необходим для прочности клеточных стенок и регулирует проницаемость клеточных мембран. Достаток Ca в период роста плодов обеспечивает их нормальное развитие и предотвращает многие физиологические расстройства (вершинная гниль томата, растрескивание плодов черешни и др.). Хотя кальций скорее влияет на качество созревших плодов (транспортабельность, лежкость), косвенно он тоже участвует во времени созревания. Например, при сильном дефиците Ca плоды могут преждевременно осыпаться недозрелыми или, наоборот, долго оставаться жёсткими. В сочетании с бором кальций эффективно стимулирует налив плодов и развитие семян Недаром есть комбинированные препараты, как Kelik Ca+B, рассчитанные на улучшение плодообразования (вносятся во время цветения и роста плодов). В каталоге также представлен Нитрат кальция с бором (Яра Лива Нитрабор) – это удобрение, применяемое в основном по почве (под корнеплоды, овощи, плодовые) для одновременного внесения Ca и B. Его использование позволяет снизить проблемность созревания (снижается риск пустоты в свёкле, пятнистости яблок и т.п.).

- Магний: тоже относится к макроэлементам (компонент хлорофилла). Он заслуживает упоминания, поскольку участвует в наливе плодов и образовании углеводов. Магний дефицитен – плоды могут вообще не завязываться или осыпаться Особенно требовательны к Mg плодовые деревья, виноград, томаты. Магниевые подкормки (например, сульфат магния или комбинированные, как универсальное удобрение «Маг Бор», содержащее Mg и B) помогают одновременно улучшить фотосинтез и цветение. Однако избыток магния без достаточного калия может вызвать проблемы с окраской плодов (тот самый эффект «жёлтых плечиков» у томатов) Поэтому важно соблюдать баланс Mg и K. Ускорения созревания магний напрямую не даёт, но обеспечивает продолжительный фотосинтез во второй половине вегетации, когда идёт налив. Многие комплексные микроудобрения содержат магний (как, например, Biolchim GO Drip Микро – 9% MgO в составе), чтобы покрыть нужды растений в этом элементе.

- Йод: не является официально незаменимым для растений, но исследования и практики показывают, что внекорневые подкормки йодом (например, раствором йодида калия или просто аптечным йодом в слабой дозировке) могут стимулировать созревание плодов. В народных советах садоводов йод даже называют «ускорителем созревания» для томатов – есть рекомендации опрыскивать в период бурой спелости, чтобы плоды быстрее краснели. Научные данные по йоду ограничены, однако известно, что бор и йод вместе действительно ускоряют созревание плодов Йод участвует в обмене веществ частично как антиоксидант и может подавлять развитие болезней. В промышленном производстве существуют йодсодержащие микроудобрения, применяемые во время налива плодов для повышения содержания йода в продукции (биофортификация) и возможного стимулирования созревания. Это скорее частные случаи, но они дополняют картину: помимо основных микроэлементов, иные вещества тоже могут влиять на сроки созревания. Тем не менее, главным «микроэлементным активом» в руках агронома остаются бор, цинк, марганец, молибден, железо и сера – именно их чаще всего не хватает для полного и своевременного созревания урожая.

Комплексные микроудобрения и их преимущества

В практике гораздо чаще применяют комплексные микроудобрения, содержащие сразу несколько необходимых элементов, нежели отдельные соли одного микроэлемента. Это обусловлено рядом преимуществ комплексных составов:

- Сбалансированность и широкий спектр действия. Комплексные препараты подбираются так, чтобы обеспечить растения полным набором микроэлементов в нужных соотношениях. В природе дефицит редко бывает изолированным – например, нехватка бора часто сочетается с недостатком цинка или железа на определённых почвах. Применяя комбинированное удобрение (например, смесь из Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo), аграрий страхуется от скрытых дефицитов и обеспечивает сбалансированное питание Это способствует всестороннему развитию растения: и хлорофилл синтезируется (Fe, Mn), и завязи формируются (B, Zn), и азот усваивается (Mo), и т.д. В результате плоды получают всё необходимое и созревают оптимально. Производители выпускают как универсальные смеси микроэлементов («Агромикс», «Акуамикс» и др.), так и рецептуры под конкретные культуры (например, «Микроэлементный комплекс Аквамикс» от Буйского завода в ампулах содержит полноценный набор микро для овощей). В каталоге «Агрополипром» комплексные микродобавки представлены широко – от импортных (Biolchim, Kelik Mix) до российских (Буйские удобрения, серия «Хелаты»).

- Высокая растворимость и скорость действия. Современные комплексные микроудобрения, как правило, выпускаются в хелатной форме – это значит, что микроэлементы соединены со специальными органическими комплексонами (ЭДТА, ЕДДГ и пр.). Хелатные формы быстро поглощаются листьями и корнями, не теряются в почве (не связываются в нерастворимые соединения) и совместимы с другими компонентами баковой смеси. В итоге питательные вещества быстрее достигают «адресата» – физиологически активных органов. Например, хелат цинка усваивается растением значительно быстрее, чем сульфат цинка, особенно при внекорневом опрыскивании В энциклопедии удобрений прямо указывается, что для облегчения усвоения цинк лучше предлагать растениям в виде удобрения-хелата То же касается и остальных микроэлементов. Комплексные препараты обычно полностью водорастворимые, часто быстродействующие. Благодаря этому эффект от подкормки заметен оперативно – что важно, когда цель стоит ускорить процессы созревания (времени ждать долго нет). Например, после внекорневой подкормки тем же Biolchim GO Drip Микро улучшение окраски листьев и усиление роста плодов можно наблюдать уже через неделю. Это особенно актуально в критические фазы (начало плодоношения): хелатный комплекс с микроэлементами вовремя «подстрахует» культуру и не даст плодам задержаться в развитии.

- Удобство применения и совместимость. Комплексные микроудобрения обычно подходят для разных методов внесения: ими можно делать внекорневые опрыскивания, давать через капельный полив, добавлять в баковую смесь с пестицидами, либо применять при замачивании семян. Например, «АгроМикс Т» – смесь хелатных микроэлементов – рекомендована и для гидропоники, и для капельного, и для обработки семян, и даже для лечения хлорозов путем опрыскивания Такое удобрение закрывает все потребности – не нужно покупать по отдельности бор, железо, цинк и гадать, как их смешивать. Более того, комплексные препараты часто содержат дополнительный функционал: аминокислоты, фитогормоны, антистрессанты. Например, Икар Калисто (50% калия + аминокислота пролин) не только дает калий для созревания, но и снижает стресс от засухи. Используя комплекс, фермер экономит время и средства: одна обработка решает сразу несколько задач. К тому же снижается риск ошибок – производитель уже заложил оптимальные концентрации каждого элемента, избегая антагонизма.

- Снижение риска передозировки и дисбаланса. Когда аграрий вносит один микроэлемент, есть опасность нарушить баланс (например, лишний марганец может вызвать дефицит железа, а избыток цинка – нехватку меди и железа). В комплексных же формулах пропорции выверены, а иногда включены и антидоты. Например, в некоторых составах с высоким содержанием Fe добавляют небольшую долю Mn и Zn, чтобы всё было сбалансировано. Конечно, передозировать можно любое удобрение, но комплексные смеси обычно рассчитаны на безопасные нормы: они содержат микроэлементы в физиологически обоснованных соотношениях. Благодаря этому при соблюдении инструкции риск токсичности низкий. Это особенно важно для таких «капризных» элементов, как бор – в комплексах его доля невелика и равномерно распределяется по полю, не вызывая ожогов, в отличие от точечного внесения борной кислоты.

- Экономичность применения. Работать с одним баком комплексного раствора зачастую дешевле, чем проводить несколько отдельных операций. Например, вместо того чтобы отдельно опрыскивать по листу бором, цинком и марганцем (три прохода техники), можно сделать одну комбинированную подкормку комплексным препаратом, закрыв все дефициты. Это экономит горючее, время, воду и т.д. Многие фермеры практикуют добавление микроэлементных комплексов в баковые смеси с фунгицидами или инсектицидами – т.е. за один заход по полю сразу и защитить, и подкормить растения. Хелатные комплексы обычно совместимы со средствами защиты (не выпадают в осадок), что повышает их ценность Например, бор плюс цинк можно совместить с обработкой против вредителей во время цветения – растение и защищено, и накормлено.

Приведём несколько примеров комплексных микроудобрений из ассортимента «Агрополипром». Например, Biolchim GO DRIP Mikro – водорастворимый порошок, содержащий Mg, B, Cu, Mn, Mo, Zn в составе Он разработан для капельного орошения и листовых подкормок по всем культурам. Преимущество – сбалансированный состав под широкий спектр задач: магний и железо (если было бы, но в этом случае Fe отсутствует) – для фотосинтеза, бор – для завязи, марганец – для сахаров, цинк и медь – для ферментов. Таким комплексом можно подкормить и томаты, и сад, и зерновые. Другой пример – Келик Микс (KELIK MIX) жидкий – комплекс на хелатной основе, содержащий набор микроэлементов, удобный для фертигации и опрыскивания. Такие препараты особо полезны в ситуациях, когда трудно определить, какого именно микроэлемента не хватает – комплекс устранит сразу все малые дефициты.

Конечно, существуют ситуации, когда нужен конкретный элемент (скажем, выраженный хлороз железа – тогда эффективнее дать чистый хелат Fe). Поэтому продвинутые хозяйства держат наготове и монокомпонентные хелаты, и комплексы. Но для профилактики и общего улучшения питания во время плодоношения оптимальны именно комплексные микроудобрения – они обеспечивают полноценное, сбалансированное питание и, как следствие, активное, синхронное созревание плодов.

Схемы внесения микроэлементов: внекорневые и корневые подкормки

Правильно выбранный способ внесения микроудобрений определяет эффективность подкормки. Рассмотрим основные схемы и рекомендации: внекорневое опрыскивание (по листу), корневая подкормка (с поливом или в почву), вопросы совместимости и примерные дозировки.

Внекорневая (листовая) подкормка

Внекорневое опрыскивание – основной способ быстрого доставления микроэлементов в растения. Преимущества очевидны: питание минует почву (где многие микроэлементы закрепляются и переходят в недоступную форму), а прямо поглощается листьями. Когда применять внекорневой метод:

- При острых дефицитах – например, явный хлороз железа или недостаток бор/цинк в период цветения. Опрыскивание даст эффект в течение дней, тогда как через почву микроэлемент дошёл бы до листьев за недели. В критические фазы плодоношения листовая подкормка – практически единственная возможность быстро помочь растению.

- В период максимального потребления, когда корни не успевают доставить микроэлемент. Как отмечалось в разделе про бор, в фазу цветения и завязывания плодов корневая система часто не может удовлетворить повышенную потребность растения в боре – поэтому нужна листовая подкормка Аналогично с железом: при признаках хлороза лучше опрыскать хелатом Fe, чем надеяться на внесение в почву.

- На почвах с неблагоприятным pH. В щелочных почвах плохо доступны Fe, Mn, Zn, B; в кислых – Mo, Ca, Mg. Внекорневая обработка позволяет обойти ограничения почвенной среды. Например, в садоводстве хелат железа часто вносят по листу на известковых почвах, иначе через грунт он связывается. В опытах подчеркивается, что листовые подкормки – более предпочтительный способ при микроэлементном голодании, особенно когда оно возникает во время роста плодов

- Как дополнение к корневому питанию. Листовую подкормку можно рассматривать как «экстренное питание» – она не заменяет основного корневого (которое обеспечивает базовый уровень), но восполняет дефициты и стимулирует конкретные процессы, например, созревание и окрашивание плодов Часто применяют двукратное опрыскивание: первое – в начале плодоношения (сразу после завязи), второе – в фазу начала созревания (когда плоды налились, но ещё зелёные). Первый – для налива (дают бор, магний, микро), второй – для созревания (дают калий, железо, возможно немного бора/йода для окраски). Такой подход широко используется на томатах, яблонях, винограде.

Практические советы по внекорневым подкормкам:

- Опрыскивать предпочтительно в утренние или вечерние часы, чтобы раствор не высыхал слишком быстро и не вызвал ожогов.

- Концентрации обычно невысокие: например, хелат цинка разводят 1 г на 1 л воды для опрыскивания (0,1% раствор), борную кислоту – ~0,05–0,1% (5–10 г на 10 л), молибдат аммония – 0,05–0,1%.

- Рабочий раствор стоит подкислить до слабокислого pH, если это рекомендовано: так микроэлементы стабильнее. Многие готовые смеси уже содержат кислотный буфер.

- Опрыскивать нужно до полного смачивания листа мелкими каплями (но не до стекания). Важно охватить и нижнюю сторону листьев, и сами плоды (некоторые элементы могут поглощаться и через эпидермис плода, напр. кальций и бор).

- Если планируется дождь – лучше перенести обработку, поскольку смывание сведёт эффект к нулю.

- Повторные подкормки: обычно листовые микроудобрения применяют с интервалом 2–3 недели, не чаще (чтобы не вызвать превышения). Например, хелат цинка рекомендуют максимум 1 раз в 14–21 день, бор – 2–3 раза за сезон (чуть чаще на капусте/свёкле, где дефицит сильнее выражен). Всего за сезон по плодовым делают 2–4 внекорневых подкормки микроэлементами, по овощам – 3–6 (с интервалами во время вегетации).

Пример схемы (на томате): 1-я подкормка – в начале бутонизации бором (внекорнево, Bor 0,05% + Mo 0,01%), 2-я – после завязи плодов, размер 1–2 см (комплекс: MgSO₄ 0,5% + микс микроэлементов, включая Zn, Mn, Cu по 0,05%), 3-я – когда плоды начинают буреть (калийное удобрение, например ИКАР Калисто 0,3% + возможно добавка йода 5–10 мл/10л). Такая схема обеспечивает и завязь, и налив, и созревание. Разумеется, комбинации могут быть и другими, с учётом результатов диагностики.

Корневая (почвенная) подкормка

Корневое внесение микроэлементов подразумевает либо интеграцию их в основное удобрение при предпосевной заправке почвы, либо подачу с поливной водой (фертигация), либо локальное внесение отдельных солей в зону корней. Особенности корневой подкормки микроэлементами:

- Длительный эффект. Внесённые в почву микроэлементы (особенно в пролонгированных формах, гранулах) отдают питание постепенно. Это хорошо для создания фонового обеспечения растений микронутриентами. Например, использование молибденизированного суперфосфата (содержащего Mo) раз в 3–5 лет предупреждает молибденовое голодание на длительный срок. Такой путь хорош для культур, у которых критичен стартовый запас (бобовые, зерновые). Однако для целей ускорения созревания именно текущего урожая корневой метод менее оперативен, чем листовой. Его применяют заранее – при подготовке почвы, подкормке в начале сезона, чтобы потом, к фазе плодоношения, растение не испытывало острого дефицита.

- Влияние свойств почвы. В почве микроэлементы подвержены фиксации: железо, цинк, марганец осаждаются в виде гидроокисей при высоком pH; бор легко вымывается в лёгких почвах; молибден, напротив, в кислой среде недоступен. Поэтому корневое внесение должно учитывать почвенные условия. Например, на кислых почвах обязательно известкование перед внесением , иначе молибден не усвоится. На щелочных – лучше сразу планировать фертигацию или листовые подкормки Fe, Zn, Mn, чем насыпать их в почву. Также органическое вещество почвы влияет: гумус улучшает подвижность железа, но сильно адсорбирует медь. Зная такие нюансы, агроном может комбинировать: часть микро – в почву, а часть – по листу. Например, молибден часто вносят через обработку семян или в рядки при посадке (эффективно и экономично: нужно 200–300 г действующего вещества Mo на гектар). А вот бор лучше распределять по поверхности или в растворенном виде поливать – его гранулы (борная кислота) действуют локально, и посевы могут получить неравномерно.

- Фертигация (через систему полива). Это промежуточный вариант: микроэлемент растворяют и подают с водой к корням (в капельном орошении, дождеванием). Эффект быстрее, чем от гранул, но медленнее, чем от опрыскивания – зависит от поглощения корней. Фертигацию микроэлементами обычно проводят вместе с макроудобрениями (NPK + микро). Например, в теплицах каждую неделю растения получают с поливом дозу микроэлементного концентрата. В открытом грунте – реже, 1–3 раза за сезон (например, капельный полив овощей с добавкой комплекса микро в критические фазы). Дозы при фертигации очень небольшие: порядка 2 г хелата на 1000 л воды постоянно либо 0,5–1 кг/га разово Важно равномерно распределить: лучше частями, чем всё сразу, чтобы избежать токсичных для корней концентраций у отдельных растений.

Пример корневой схемы: под посадку картофеля – внести «Универсальное Маг-Бор» (порошок, содержащий магний и бор) из расчёта 1–2 кг/сотку, равномерно разбрасывая перед вспашкой. Этим мы дадим стартовую дозу B и Mg для клубней (бор против сердцевинной гнили, магний для фотосинтеза ботвы). Затем в фазу бутонизации – полив растворенным в воде сульфатом марганца (например, 200 г на 100 л на сотку) для поднятия сахаристости и сопротивляемости фитофторе. Под конец цветения – подкормка по бороздам раствором молибдата аммония (50 г на 100 л) для лучшего налива. Такая программа улучшит качество и сроки созревания клубней. Аналогично можно распланировать по любой культуре, комбинируя корневые и некорневые приёмы.

Совместимость и смешивание

Часто возникает вопрос: можно ли смешивать микроудобрения с другими препаратами? В большинстве случаев – да, современные микроудобрения, особенно хелатные, хорошо совместимы с пестицидами и макроудобрениями. Однако есть важные исключения и правила:

- Щелочные растворы. Хелаты микроэлементов разрушаются в сильно щелочной среде (pH > 8). Поэтому нежелательно смешивать их с известковым молоком, бордоской жидкостью, препаратами на основе меди (медный купорос даст осадок с ЭДТА). Например, нельзя в один бак заливать хелат железа и хлорокись меди – будет реакция. Также перманганат калия (марганцовка) несовместим с большинством удобрений.

- Сульфаты с кальцием. Если вы используете не хелаты, а обычные соли (сульфат цинка, сульфат магния и т.п.), помните: они не смешиваются с растворами, содержащими кальций. Например, сульфат магния + кальциевая селитра – выпадет гипс. Поэтому Ca-содержащие удобрения (нитрат кальция, хлорид кальция) лучше вносить отдельно, либо применять готовые комбинации, где всё стабилизировано (как Келик Ca+B – там Ca и B в одном, но уравновешено). Если очень надо смешать – проверяйте на малом объёме (т.н. «тест на пробы»).

- Фосфаты и микроэлементы. Концентрированные фосфорные удобрения (ортофосфорная кислота, монофосфат калия) при смешивании с микроэлементами могут образовывать осадки фосфатов металлов. Например, если добавить много монофосфата и сульфат цинка – получится фосфат цинка (нерастворимый). В баковых смесях обычно концентрации невысокие, и проблема незначительна. Но лучше сначала растворять фосфат, а затем добавлять хелаты микро – так меньше риск. Или использовать хелаты на основе фосфорной кислоты (например, Лебозол PK-Max, в котором уже есть P и микроэлементы в стабильной комбинации).

- Масляные и прилипатели. Некоторые прилипатели (особенно на основе растительных масел, парафина) могут ухудшать поглощение микроэлементов с листа. Например, если вы одновременно применяете инсектицид с минеральным маслом и хелат железа – масло создаст плёнку, и Fe хуже проникнет. В таких случаях лучше разнести обработки по времени на несколько дней. Либо использовать специализированные прилипатели, совместимые с удобрениями (продукты на основе ПАВ).

- Совместимость с пестицидами. Чаще всего микроудобрения дружат с СЗР. Нередко их добавляют в бак со фунгицидом или гербицидом. Есть даже данные, что добавка микроэлементов (например, Zn, Mn) в гербицидные баковые смеси смягчает стресс от гербицида для культурных растений. Тем не менее, следует придерживаться рекомендаций производителя. Например, некоторые формы железа могут снижать эффективность фунгицидов на основе стробилуринов (из-за окислительно-восстановительных реакций). А избыток бора в смеси с инсектицидом может усилить токсичность для листьев. Всегда полезно сделать пробное смешивание в небольшом объёме: если нет помутнения, нагрева, хлопьев – смесь, скорее всего, стабильна.

- Интервалы между разными микро. Если требуется внести много разных микроэлементов, но нет комплексного препарата, можно их чередовать по времени. Например, в первую подкормку дать бор и железо, во вторую – цинк и марганец, в третью – медь и молибден. Это перестраховка на случай скрытой несовместимости. Но в большинстве случаев допустимо смешать их все сразу в баке, особенно если использовать хелатные формы. Производители часто выпускают смеси, содержащие 5–6 микроэлементов в одном растворе – значит, при правильном хелатировании они не конфликтуют.

Дозировки: сколько микроудобрений нужно?

Точные нормы зависят от конкретного препарата (концентрации действующего вещества), культуры и способа внесения. Однако можно привести ориентировочные величины:

- Бор: для внекорневой подкормки – 0,1–0,2 кг/га борной кислоты (или 100–200 г действующего B) за одну обработку. В концентрации – ~0,05–0,1% раствор За сезон обычно не более 3 кг/га B суммарно, иначе риск токсичности. Для корневого внесения под вспашку – 1–2 кг/га B (например, в виде бората натрия).

- Цинк: внекорнево – 0,3–0,5 кг/га сульфата цинка (21% Zn) или 0,2–0,3 кг/га хелата Zn (15% Zn) за раз. Концентрация около 0,05–0,1% (например, 1 г/л) Корневая подкормка – 1–2 кг Zn/га (в физическом весе удобрения больше, например, 10 кг/га сульфата цинка).

- Марганец: внекорнево – 0,2–0,3 кг/га сульфата марганца (или эквивалент хелата). В концентрации ~0,05%. Корнево (по почве) – 5–10 кг/га сульфата марганца разбрасыванием или 2–4 кг/га на легких почвах.

- Молибден: очень малые дозы. Внекорневое опрыскивание – 50–100 г/га молибдата аммония (54% Mo), что даёт 25–50 г Мо. Концентрация ~0,005–0,01%. Этого хватает на несколько лет. Предпосевная обработка семян – 0,5 кг/т молибдатом аммония (например, 100 г на 100 кг семян). На 1 га посева – порядка 0,1–0,2 кг Мо.

- Железо: если хелат, то внекорнево 0,5–1 кг/га (в пересчёте на 100% хелат Fe) за один приём Например, популярные хелаты EDDHA 6% Fe дают ~30 г Fe на кг продукта; обычно 1 кг препарата на 200 л воды/га. Корневое лечение – 2–3 кг/га хелата по почве (около деревьев рассыпают) либо инъекции в штамб (в садах практикуется введение раствора Fe-EDDHA в ствол). Но это особые случаи. В фертигации – 2–3 ppm Fe в поливной воде (что достигается добавкой ~0,3 кг/1000 л воды).

- Сера: обычно вносится как сульфат в составе макроудобрений. Для восполнения дефицита серы применяют сульфат магния или аммония – дозы десятки кг/га (20–50 кг/га). Отдельно микроудобрения серы вносят редко, разве что в виде тиосульфата с поливом (5–10 л/га).

Повторим: это грубые ориентиры. Всегда следует обращаться к инструкции конкретного препарата! Например, некоторые концентрированные жидкости требуют совсем малых доз (0,5 л/га), а порошки – больших (5 кг/га). Чувствительность культур тоже разная: свёкла и подсолнечник спокойно переносят по 1 кг/га бора, а для винограда 0,5 кг – уже максимум. Лучше недодать, чем передать – при избытке микроэлементов растение может получить токсический ожог, задержка созревания только усилится (например, излишек марганца вызовет железный хлороз и снижение урожая).

Совет: если нет уверенности, можно провести листовую диагностику или экспресс-тесты – сейчас доступны приборы для определения, скажем, обеспеченности растений азотом, хлорофиллом. По непрямым данным (содержание хлорофилла, соотношение N/S) агроном может судить, нужна ли дополнительная доза микроэлементов или хватит базового питания.

Примеры удобрений из каталога «Агрополипром» и рекомендации по применению

Интернет-магазин «Агрополипром» предлагает широкий ассортимент микроудобрений – от простых однокомпонентных солей до современных комплексных хелатных смесей. Рассмотрим несколько примеров товаров из раздела «Удобрения > Микроэлементы» и кратко опишем, как и на каких культурах их можно применять для ускорения созревания плодов.

- Biolchim "Гоу Дрип Микро" (GO DRIP MIKRO) – комплексное микроудобрение (порошок), в составе: Mg – 9%, B – 0,5%, Cu – 1,5%, Mn – 4%, Mo – 0,1%, Zn – 1,5% Производство Италия. Как применять: универсален для всех культур, особенно эффективен при фертигации и по листу. Рекомендуемые схемы от производителя: для овощей (томаты, огурцы) – внекорневые опрыскивания 100–200 г на 100 л воды, с интервалом 7–10 дней, всего 2–4 раза за сезон Для плодовых деревьев и винограда – 0,5–1 кг/га по листу до и сразу после цветения, затем повтор через 7 дней При капельном орошении дозы 1–2 кг/га. Эффект: улучшает общее питание, устраняет скрытые дефициты. В результате применения GO DRIP Mикро отмечается более ровный набор окраски плодами, повышение содержания сахаров и витаминов (за счёт Mn, Zn, B) и сокращение случаев вершинной гнили (Mg + B укрепляют ткани плода). Практический пример: тепличные томаты при 3-кратном капельном внесении 2 кг/га этого комплекса дали урожай на 15% выше, плоды созревали дружнее на кисти (меньше зелёных "хвостиков").

- Хелаты "Буйские удобрения" (серия микроэлементов в ампулах). В каталоге представлены малые фасовки хелатов: Хелат цинка, Хелат марганца, Хелат меди – набор ампул по 10 мл, а также комплекс "Аквамикс" (4 ампулы по 10 мл, содержат набор Fe, Cu, Mn, Zn, B, Mo) Как применять: эти препараты ориентированы на личные подсобные хозяйства и садоводов, но могут использоваться и в фермерских условиях для локальной обработки ценных культур (теплицы, питомники). Содержимое ампулы (10 мл) разводится на 10 л воды – получается рабочий раствор для опрыскивания ~2–5 соток (в зависимости от культуры). Например, "Хелат цинка" применяют для внекорневой подкормки яблони (при розеточности листьев) – 10 мл на 10 л, опрыскать по кроне после цветения. Это улучшит закладку плодовых почек следующего года и размер текущих плодов. "Аквамикс" – хорошее решение для томатов, перцев, огурцов в открытом грунте: 1 ампула на 10 л, опрыскать 2–3 раза за сезон (после всходов, перед цветением, в начале плодоношения). Он даст комплексную подпитку, что ускорит и увеличение завязей, и их созревание. Преимущество ампульных хелатов – низкая стоимость и простота (развёл и сразу использовал). Недостаток – малый объём обработки, но для точечных задач это идеальный вариант.

- YaraLiva Nitrabor (кальциевая селитра с бором) – гранулированное удобрение (15.5% N + 25.6% CaO + 0.3% B) Это продукт известного производителя Yara, сочетающий азот в нитратной форме, кальций и бор. Применение: обычно вносят в почву при посадке или под культивацию весной. Доза порядка 100–300 кг/га (т.е. бор будет 0,3–0,9 кг/га). Особо полезен Nitrabor для корнеплодов (свёкла, морковь), капусты, а также для плодовых деревьев весной. Как он помогает созреванию: за счёт борной добавки улучшается опыление и завязь, а кальций предотвращает физиологические болезни плодов. Например, внесение Nitrabor под свёклу повышает сахаристость корнеплодов и предупреждает гниль сердечника – свёкла созревает крупнее и без пустот. В садах нитрат кальция с бором применяют после цветения (разбрасывают в приствольные круги ~30–50 г на 1 кв.м) – это способствует лучшему наливу яблок, снижает падалицу и дает ровную кожицу без подкожной пятнистости. Таким образом, Nitrabor полезен как фоновое питание: растению с самого начала хватает и Ca, и B, благодаря чему в конце сезона плоды доходят до кондиции без задержек.

- Avagro "Salica Bor" – жидкое борное удобрение, концентрат бор-этаноламина. Содержание бора обычно около 11–13% (точные цифры требуют уточнения, но обычно такие препараты содержат ~100–150 г B на литр). Применение: внекорневое опрыскивание в критические фазы: бутонизация, начало плодообразования. Например, подсолнечник – в фазу 6–8 пар листьев (перед появлением корзинки) 1 л/га Salica Bor по листу; рапс – в фазу розетки 1 л/га и повторно в бутонизацию; виноград – за 5–7 дней до цветения 0,5–1 л/га по листве. Овощи (томаты, баклажаны) – в фазу бутона и повтор через 2 недели (концентрация ~0,1%, т.е. 100 мл на 100 л воды). Эффект: специализированный борный препарат даёт целевой удар по проблемам завязи. Мы уже говорили, что бор ускоряет плодообразование и сахаронакопление На практике применение Salica Bor приводит к увеличению количества завязавшихся плодов (у томатов кисть полнее), что косвенно ускоряет и созревание – растение раньше переходит от роста к наливу плодов. По опыту аграриев Кубани, внекорневой бор для томатов ускоряет массовое покраснение плодов примерно на 5–7 дней в сравнении с необработанными (особенно если погода прохладная). В каталоге "Агрополипром" Salica Bor представлен в фасовке 1 л – этого хватит на гектар-полтора при опрыскивании. Он хорош тем, что жидкий (легко дозировать и смешивать), и помимо бора там могут быть смачиватели, улучшающие прилипание.

- Avagro "Carba Fe6 EDDHA" – хелат железа (в форме EDDHA, с содержанием 6% Fe) Это профессиональное средство против хлороза на щелочных почвах. Применение: преимущественно почвенное. Порошок красного цвета, хорошо растворимый. Его разводят и поливают под корень дерева/куста, либо вносят в приствольные лунки и заделывают. Дозы: для плодовых деревьев – 20–30 г на дерево (растворить в воде и полить вокруг ствола); для винограда – 5–10 г на куст; для овощей – 1–2 кг/га в рассчете на площадь, лучше через каплю. Также Carba Fe6 можно применять и внекорневым способом (0,1% опрыскивание), но EDDHA обычно дорог, его экономнее дать в почву, где он будет защищать от хлороза длительно (до 8 недель). Эффект: как мы обсуждали в разделе о железе, устранение хлороза возобновляет фотосинтез и тем самым ускоряет налив плодов. Например, хлорозный персик задерживается с созреванием, плоды мелкие и бледные. После применения хелата железа листья зеленеют, плоды получают питание и догоняют в окраске. Carba Fe6 – один из самых эффективных хелатов, он работает даже при pH 8-9 (часто применяется на известковых почвах юга РФ). В каталоге он продается фасовкой 1 кг – этого достаточно для обработки ~50 деревьев либо 0,2–0,5 га сада. Важно: EDDHA нежелательно смешивать с пестицидами, лучше применять отдельно (или с удобрениями).

- Avagro "Cooper Salica Complex" – удобрение с медью (на основе карбоната меди, жидкое) Содержит, вероятно, около 5–6% Cu (точно не указано, но обычно в таких растворах 50–60 г Cu/л). Применение: по листу для культур, испытывающих медное голодание либо требующих профилактики болезней. Например, зерновые весной фаза кущения – 1 л/га; плодовые в начале лета – 1–2 л/га; овощи (лук, морковь) – 0,5 л/га в смеси с фунгицидами. Медь особенно важна на торфяниках (там ее не хватает). Как это ускоряет созревание: напрямую может и не ускорить, но косвенно – да. Медные подкормки повышают продуктивность колоса у зерновых (значит, быстрее наливается и равномерно созревает зерно). У овощей медь улучшает фотосинтез и иммунитет. Кроме того, медь – компонент ферментов, связанных с дыханием плодов; есть данные, что при Cu-дефиците зерно пшеницы созревает медленнее и с пустыми колосками. Таким образом, Cooper Salica стоит применять на участках, где замечены признаки: хлороз верхушки при достатке железа, потеря тургора листьев, «скрученные флажки» у злаков. Данный препарат удобен тем, что жидкий и готов к смешиванию (в отличие от медного купороса, требующего растворения). В каталоге фасовка 1 л – на 1–2 га однократной обработки по листу. Следует избегать передозировки, чтобы не вызвать ожог листвы.

- "Универсальное Маг-Бор" (Капитал-ПРОК) – двухэлементное удобрение, содержащее магний и бор (название намекает на Mg+B). Судя по названию, это вероятно сульфат магния с добавкой борной кислоты. Применение: универсальное – под основную заправку или подкормку тех культур, которые требуют одновременно магния и бора. К таковым относятся: сахарная свёкла (реагирует на Mg и B приростом сахаристости), рапс и подсолнечник (масличность зависят от обоих), плодовые (магний для листьев, бор для завязей). Как применить: можно внести в почву весной, рассеяв по 5–10 кг/сотку перед культивацией. Либо растворить и опрыскать (например, 2% раствор по листу, но следить, чтобы не обжечь). Чаще Маг-Бор используют при подготовке грунта в теплицах (перемешивая с почвой) или при посадке рассады (добавляя щепотку в лунку). Эффект – растения не испытывают «магниево-борного голодания», которое типично на песчаных почвах. Они хорошо цветут (бор) и формируют много хлорофилла (магний). В итоге плоды завязываются в достатке и получают питание от функциональных листьев – созревание идёт полным ходом. В каталоге "Агрополипром" это удобрение недорогое (от 53 руб за упаковку), поэтому доступно даже для приусадебных хозяйств.

- IKAR Kalisto – жидкое высококалийное удобрение с аминокислотами. Содержит ~50% K₂O + L-пролин (аминокислота антистрессант) Хотя калий – макроэлемент, включим этот продукт, так как он размещён в разделе микро и прямо позиционируется как средство для эффективного калийного питания и ускорения созревания. Калий, как известно, нужен растениям именно в фазе плодоношения: он повышает отток продуктов фотосинтеза в плоды, отвечает за их налив и окраску. Как применять Икар Калисто: внекорневое опрыскивание в период активного налива/созревания. На зерновых – в фазу налива зерна (например, молочная спелость пшеницы) 1–2 л/га; на томатах – в момент, когда первые плоды начали буреть (1 л/га и через 10 дней повтор 1 л/га); на винограде – за 3 недели до сбора урожая 1,5 л/га. Пролин в составе помогает растениям перенести засуху и жару, часто сопровождающие конец лета. Ожидаемый эффект: повышение содержания сахаров и сухих веществ в плодах, более яркая окраска и сокращение срока дозревания. По отзывам, Икар Калисто способен «подтянуть» отстающие плоды: например, поздние грозди винограда набирают сахар быстрее при обработки этим удобрением (калий + пролин стимулируют метаболизм). В теплицах перцы после внекорневой подкормки KALISTO равномернее окрашиваются в красный цвет. В каталоге он доступен в фасовке 100 мл и 1 л, что удобно: мелкую фасовку можно испытать на небольшом участке, крупную – использовать на всём поле. Учитывая высокий pH (~11) раствора, лучше не смешивать Икар Калисто с кислыми препаратами, а в чистом виде разводить в большой объём воды.

Приведённые примеры – лишь часть ассортимента. В продаже имеются и другие позиции, например, хелат кальция (5 г) от Буйского завода – для точечного применения против вершинной гнили (развести пакет 5 г на 5 л воды и опрыскивать помидоры раз в 2 недели) Или KELIK Zn – жидкий хелат цинка, 1 литр, востребованный на виноградниках и садах (опрыскивание 0,5–1 л/га в начале вегетации). Также KELIK Ca+B (500 мл) – для внекорневого внесения кальция и бора вместе на плодах (0,5 л/га во время роста завязи) Всё это позволяет подобрать удобрение под конкретную проблему. Опытный агроном обычно имеет в арсенале: комплексный микс (для профилактики и общего улучшения питания) и моноудобрения (для устранения выявленных острых дефицитов определенного элемента). Использование продукции из каталога «Агрополипром» даёт гибкость: можно купить как недорогие отечественные хелаты в малой фасовке, так и импортные профессиональные препараты (Yara, Biolchim, IKAR) для больших площадей. Главное – правильно применять, тогда отдача в виде ускоренного созревания и богатого урожая не заставит себя ждать.

Частые ошибки при подкормке микроэлементами

Внедряя программу микроэлементных подкормок, важно избегать типичных ошибок, способных свести на нет усилия или даже навредить растениям. Вот самые распространённые промахи и как их предотвратить:

- Передозировка микроудобрений. Принцип «чем больше, тем лучше» здесь не работает. Микроэлементы требуются в очень малых количествах, и превышение доз может вызвать токсичность: ожог листьев, угнетение роста, нарушение обмена. Например, излишек бора легко получить, если превысить рекомендуемую концентрацию – на томатах это вызывает желтизну и опадение листьев Передоз цинка или меди проявится в виде бурых пятен некроза. Поэтому всегда нужно строго отмерять дозы. Лучше дать чуть меньше, но чаще, чем вылить концентрат. Также нельзя без анализа почвы вносить микроэлементы «на всякий случай» в максимальных нормах. Однократная слишком высокая доза может на годы испортить почву (например, медь и бор накапливаются и долго не вымываются, становясь токсичными для чувствительных культур).

- Нарушение сроков и фаз внесения. У каждого элемента есть оптимальные фазы применения. Ошибка – внесение не в ту фазу, когда он нужен. Допустим, давать бор в конце вегетации томатов, когда завязи уже сформированы – поздно, эффекта на урожай почти не будет (разве что на вкус немного). Бор нужен до и во время цветения. Или, напротив, дать много азота/магния в конце сезона – это задержит созревание (плоды будут «жировать»). Пример: избыток азота перед цветением томатов отодвигает созревание на задний план Поэтому важно следовать научно обоснованным схемам: начало бутонизации – бор+Mo; рост плодов – Zn, Mn; налив – K, Fe и т.д. Если опоздали с подкормкой, не нужно догонять ударной дозой – лучше смириться, что момент упущен, и сделать вывод на следующий сезон.

- Внесение по сухой почве или в жару. Это касается, прежде всего, корневых подкормок. Распространённая ошибка – поливать удобрением растения, страдающие от засухи, по сухой земле. Корни в этот момент неактивны, концентрация солей может обжечь их. Вносить любые удобрения (в т.ч. микро) нужно только во влажную почву, либо совместно с обильным поливом Также не следует опрыскивать по жаре: при температуре выше +25…+28 °C листовые подкормки малоэффективны – раствор быстро испаряется или, хуже, вызывает ожог. Правило: либо раннее утро, либо вечер, либо пасмурная погода (но без дождя). Если внезапно после опрыскивания вышло яркое солнце – растения желательно промыть чистой водой, чтобы смыть концентрировавшиеся капли.

- Неправильное смешивание, несовместимость. Мы уже обсуждали, что не все препараты можно мешать. Новичковая ошибка – смешать в одной баковой смеси всё подряд: и удобрения, и пестициды, и стимуляторы. В результате может выпасть осадок, сопло опрыскивателя забьётся, а на листья ляжет нерабочая суспензия. Либо произойдёт химическая реакция, и часть действующих веществ нейтрализуется. Например, смешивание концентрированных фосфорных удобрений с микроэлементами без контроля pH может привести к образованию нерастворимых фосфатов Zn, Fe и др Ошибка также – не читать инструкции на предмет совместимости. Решение: тщательно планировать баковые смеси, проводить тесты. Обычно сначала растворяют удобрения, затем добавляют пестициды, и в последнюю очередь – хелаты микро, тщательно мешая. Если появляются хлопья или тепло – смесь применять нельзя. Лучше сделать две отдельные обработки, чем одной навредить.

- Игнорирование почвенного pH и фонового питания. Некоторые пытаются лечить микроэлементами то, что вызвано другими причинами. Например, на очень кислой почве капуста страдает от «кнутовидности» (Mo-дефицит) – можно сколько угодно опрыскивать молибденом, но без известкования почвы проблема будет возвращаться Или, скажем, наблюдается плохое окрашивание плодов из-за нехватки калия, а фермер льёт марганец и бор, ожидая чуда. Микроудобрения не заменяют макро! Они работают эффективно только при достаточном азоте, фосфоре, калии и правильной реакции почвы. Поэтому, прежде чем винить микронутриенты, убедитесь, что pH почвы и обеспеченность NPK в норме. Иногда корректировка pH (известкование кислых или подкисление щелочных почв) даёт больший эффект на следующий год, чем любые листовые подкормки – потому что из почвы высвобождаются ранее недоступные микроэлементы. В идеале, опирайтесь на результаты агрохимического анализа почвы и растений, планируя микроудобрения.

- Одноразовая «чудо-подкормка» вместо системы. Некоторые ожидают, что разовая обработка волшебным препаратом решит все проблемы. Например, увидев плохое созревание плодов, спешно опрыскивают смесью всего (и бор, и магний, и гормоны) незадолго до уборки. Чуда не происходит. Микроэлементы – часть системы питания, их надо давать тогда, когда они могут быть усвоены и сработать на урожай. Применение должно быть систематическим: возможно, небольшие подкормки, но в ключевые моменты. Ошибка – надеяться догнать в конце сезона то, что было упущено в начале. Если не было бора при цветении – уже никак полностью не исправить ситуацию на этапе созревания. Потому важен план: профилактическое внесение, пусть даже микро дозы, но вовремя.

- Отсутствие контроля и корректировки. Подкормки микроэлементами требуют наблюдения за растениями. Ошибка – не следить за реакцией и не корректировать схему. Опытные агрономы после каждой обработки оценивают: посветлели ли новые листья (значит, перебор, могло проявиться угнетение), исчез ли хлороз, насколько лучше завязь и т.д. Если эффекта нет, возможно, причина не в микроэлементах. Или доза была мала – тогда повторяют. Если видны негативные реакции (ожоги по краю листа, подкручивание) – уменьшают концентрацию или отменяют препарат. Управление питанием – это динамичный процесс.

Избегая перечисленных ошибок, вы максимизируете пользу от микроудобрений. Правильно питая растения, аграрий получит более здоровые насаждения, которые благодарят дружным урожаем. Ключ – знание потребностей культур и внимательность к деталям (дозы, время, совместимость). Микроэлементы – сильный инструмент, но обращаться с ними надо точно и осторожно, помня, что перед нами – не панацея, а часть общей агротехники.

Ответы на популярные вопросы (FAQ)

Микроудобрения не являются «магическим ускорителем» в отрыве от других факторов, но при их правильном применении плоды действительно созревают быстрее и качественнее. Например, внекорневой бор повышает урожайность и ускоряет покраснение томатов примерно на неделю, цинк ускоряет общий срок созревания урожая и улучшает размер плодов То есть, если созревание задерживалось из-за дефицита элементов, то устранение этого дефицита позволяет плодам вовремя дозреть. Однако микроудобрения не заставят генетически поздний сорт созреть как ранний – они лишь раскрывают потенциал растения. В комплексе с хорошим уходом (полив, защита, макроудобрения) микроэлементы заметно приближают наступление спелости, особенно у культур, чувствительных к ним (бор – для свёклы и репы, цинк – для винограда и цитрусов, и т.д.).

Ключевыми можно назвать бор, цинк, марганец, железо и сера. Бор – для успешного оплодотворения цветков и перемещения сахаров в плоды Цинк – для гормонального баланса и ускорения созревания урожая Марганец – для накопления сахаров и быстрого роста плодов Железо – для постоянной работы фотосинтеза до окончания налива Сера – для синтеза белков и ферментов созревания, её нехватка ведёт к задержке созревания плодов Молибден опосредованно влияет через азотный обмен и витаминный состав плодов Медь – через здоровье растений и семяобразование. Если обобщить, бор и цинк чаще всего лимитируют плодоношение, марганец и железо – качество и скорость налива, сера – одновременность дозревания. Поэтому в программах подкормок обычно присутствуют все эти элементы (в комплексах или по отдельности).

Лучшие результаты достигаются комбинацией обоих методов, но для оперативного эффекта – определённо внекорневое опрыскивание. Листья поглощают микроэлемент быстро, эффект можно заметить в течение нескольких дней (например, устранение хлороза после опрыскивания железом) Почвенное внесение действует медленнее, часть микроэлементов теряется или связывается в неусвояемые формы. Однако и почвенное питание важно: оно создаёт фон, от которого зависит, появится ли дефицит вообще. Поэтому рекомендуемый подход: профилактически внести микроэлементы в почву (через основное удобрение, обработку семян или фертигацию), а корректирующе – опрыскивать, если видны признаки нехватки или в критические фазы. Например, молибден и цинк часто эффективно внести с семенами или при посадке, а бор и железо – по листу при бутонизации и завязи. Таким образом, корневая подкормка «заряжает» растение, а внекорневая – быстро устраняет возникающие проблемы и подталкивает его именно в момент созревания.

Заключение

Ускоренное и полноценное созревание плодов – достижимая цель, если обеспечить растениям грамотный питательный «режим». Разобрав роли микроэлементов, мы увидели, что каждый из них – как нотка в симфонии урожая: бор помогает завязать плоды и наполнить их сахарами, цинк и марганец ускоряют метаболизм и приближают наступление спелости, железо и магний не дают замолкнуть фотосинтезу до самого финиша, молибден и сера обеспечивают тонкие штрихи качества и одновременности созревания Используя микроудобрения целенаправленно – в нужное время и нужным способом – аграрий как опытный дирижёр управляет этими процессами.

Важно подчеркнуть: микроэлементная подкормка – это инвестиция в здоровье растений и качество урожая. Да, она требует внимания к деталям (дозы, смеси, фазы), но отдача выражается не только в прибавке центнеров, но и в товарности плодов, их вкусе, лёжкости. Особо ценно это для рыночных производителей овощей и фруктов: более раннее созревание даёт конкурентное преимущество, а лучший вкус – более высокую цену продукции.

Мы рассмотрели конкретные примеры удобрений, доступных в «Агрополипром». Этот каталог можно использовать как практическое руководство: в нём вы найдёте препараты для любых ситуаций – от хелата железа для сада до универсального «Аквамикса» для теплицы, от жидкого борного концентрата для поля до удобных микропакетов для рассады. Каждый товар сопровождается инструкцией и описанием, а специалисты компании всегда готовы проконсультировать, какое решение подобрать под вашу культуру. В заключение хочется мотивировать читателя: не бойтесь применять микроудобрения профессионально. На дворе современное сельское хозяйство, и опытные аграрии уже давно включают «микроэлементную настройку» в свою агротехнику. Если вы ещё не пробовали – начните с малого (например, обработайте часть поля цинково-борным комплексом и сравните результат). Скорее всего, вы заметите разницу: более дружное цветение, крепкие завязи, а потом – и более раннее получение продукции.

Плавно переходя от теории к практике, приглашаем вас посетить раздел микронутриентов в нашем каталоге. Подберите удобрение, подходящее для ваших условий – будь то Biolchim, Yara, AVAGRO или отечественные Буйские смеси. С правильными микроудобрениями ваши растения отблагодарят вас щедрым и качественным урожаем, который поспеет точно в срок или даже раньше! Пусть ваши плоды зреют быстро, равномерно и радуют отличным вкусом – а «Агрополипром» поможет вам в достижении этой цели с помощью передовых решений для питания растений. Удачного сезона и богатого урожая!